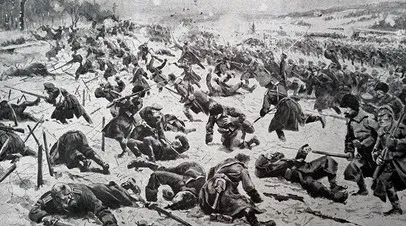

В начале Первой мировой войны молодой человек работал в госпитале, затем добровольно отправился на фронт, принял участие в Брусиловском прорыве, а также получил ценный врачебный опыт в Каменце-Подольском и Черновцах.

Михаил Афанасьевич Булгаков

Это современный русский писатель и драматург известен своей широкой литературной деятельностью, включая написание романов, повестей, сборников рассказов, фельетонов и приблизительно двух десятков пьес.

Булгаков родился в Украине, в городе Киев. В 1916 году он завершил обучение и получил диплом врача. С началом Первой мировой войны Михаил Афанасьевич начал работать врачом, сначала на переднем крае, а затем в резерве. В весенний период 1918 года Булгаков возвращается в Киев и начинает заниматься частной практикой в качестве венеролога. Во время Гражданской войны он снова mobilизовался как военный врач. В 1921 году Булгаков переезжает в Москву, где начинает свою карьеру как фельетонист, сотрудничая со столичными газетами. Он стал членом Всероссийского Союза писателей в 1923 году. С 1926 года в МХАТе с большим успехом шла пьеса «Дни Турбиных», постановка которой сначала разрешалась на один год, но потом несколько раз продлевалась, так как произведение понравилось самому Сталину. В 1930 году публикация произведений Булгакова была остановлена, и его пьесы были исключены из репертуаров театров.

Михаил Афанасьевич Булгаков был трижды женат. По его словам, он никогда не любил поэзию и стихи, за исключением пушкинского творчества, о чем он, честно признавался: «Пушкин – не стихи.» Однако он всегда признавал и ценил талант выдающихся поэтов своего времени, таких как Анна Ахматова и Борис Пастернак, часто общаясь с ними.

Информация о произведениях:

В 1917 году Михаил Булгаков начал регулярно употреблять морфий, после того как ему пришлось сделать прививку от дифтерита, опасаясь заражения после трахеотомии, проведенной ребенку-пациенту. Сильные зуд и боль, возникшие после процедуры, он стал снимать этим наркотическим средством, что в конечном итоге привело к формированию привычки. Избавиться от неё удалось только благодаря усилиям его первой жены Татьяны и врачу И. П. Воскресенскому, с которым он обратился за помощью — это произошло через год в Киеве.

Над рабочим столом Булгакова находилась старая гравюра, изображающая «лестницу жизни», которая символизировала путь человека от рождения до смерти. Эта наивная и простая картинка материализовала его взгляды на человеческую судьбу: по этой теории, каждый возраст обозначает свой приз жизни. Эти призы распределяются по жизненной лестнице — каждый человек поднимается к вершине, а затем, постепенно ослабевая, начинает спускаться вниз, к берегу забвения. Так он и объяснял данное изображение.

Михаил Булгаков в литературе

Начало 1920-х годов стало для Булгакова годом болезни — он заболел тифом и был вынужден уехать на Владикавказ, где стал пробовать себя в драматургии. 1 февраля 1921 года он писал своему двоюродному брату, что опоздал на четырнадцать лет с важным делом своей жизни — написанием.

В 1921 году Булгаков окончательно обосновался в столице и начал работать как фельетонист с газетами «Гудок», «Рабочий», а также с журналами «Медицинский работник», «Россия», «Возрождение» и «Красный журнал для всех».

С октября 1926 года в МХАТе демонстрировалась его пьеса «Дни Турбиных», которая была высоко оценена даже самим Иосифом Сталиным, хотя он и считал пьесу антисоветской. Булгаков продолжал писать, несмотря на холодный душ критики. В том же году в Театре имени Вахтангова состоялась премьера пьесы «Зойкина квартира». А в 1928 году театр увидел постановку «Багровый остров».

Несмотря на хороший старт, в 1930 году творческая деятельность Булгакова оказалась под угрозой: его произведения перестали публиковаться, а его пьесы изымались из репертуара театров. В ответ на это Булгаков решил обратиться с письмом к Правительству СССР с просьбой определить свою судьбу: либо разрешить ему эмигрировать, либо предоставить возможность продолжать работу в МХАТе.

18 апреля 1930 года состоялся телефонный разговор с самим Сталиным, который одобрил заявление писателя и порекомендовал ему обратиться в театр. В итоге Булгаков получил должность ассистента режиссера в Центральном театре рабочей молодежи. После этого, до 1936 года, он также работал в МХАТе, занимаясь помощником режиссера. В 1935 году он сыграл роль Судьи в спектакле «Пиквикский клуб», основанном на произведении Диккенса. Его опыт работы в МХАТе нашел отображение в «Записках покойника». Также Булгаков работал в Большом театре в качестве либреттиста и переводчика.

Михаил Булгаков: болезнь

В 1939 году писатель начал терять зрение, что было связано с гипертоническим нефросклерозом. В этот период Булгаков вновь стал употреблять морфий и, параллельно, начал надиктовывать жене последний вариант своего знаменитого романа «Мастер и Маргарита».

- Собачье сердце;

- Записки юного врача;

- Театральный роман;

- Белая гвардия;

- Роковые яйца;

- Дьяволиада;

- Иван Васильевич;

- Мастер и Маргарита.

Экранизации

Экранизации произведений Михаила Булгакова в Советском Союзе начались лишь в 1960-х годах. Первой значимой работой стал телефильм Александра Белинского «Последние дни» в 1968 году, основанный на пьесе о последних днях жизни великого поэта Александра Пушкина. В 1970 году вышел фильм «Бег», снятый Александром Аловым и Владимиром Наумовым.

Культовая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», вышедшая в 1973 году, также основана на произведении Булгакова — пьесе «Иван Васильевич».

Всего на основе произведений Булгакова было снято около трех десятков фильмов как в нашей стране, так и за пределами. Особенной популярностью пользовался роман «Мастер и Маргарита», который в постсоветской России экранизировался уже трижды, что можно считать культурным событием, поскольку новые версии появляются примерно раз в десять лет.

Первая экранизация романа состоялась в 1994 году и была создана режиссером Юрием Карой, где главные роли исполнили Виктор Раков (Мастер), Анастасия Вертинская (Маргарита) и Валентин Гафт (Воланд).

А в 2024 году свое видение «Мастера и Маргариты» представил Михаил Локшин, который создал почти трехчасовое фэнтези, в котором супругами Евгений Цыганов и Юлия Снигирь исполнили главные роли, а на роль Воланда был приглашен немецкий актер Аугуст Диль.

Проза 1920-х гг.

В 1920-х годах в альманахе «Недра» были опубликованы повести Булгакова — «Дьяволиада» (1924, № 4) и «Роковые яйца» (1925, № 6), а также в журнале «Россия» (1925, № 4, № 5) — 13 глав (из 20) романа «Белая гвардия». В отдельных изданиях вышли три небольшие книги: «Дьяволиада» (1925), «Трактат о жилище» (1926) и «Смехач. № 15. Юмористическая иллюстрированная библиотека» (1926 года, с иллюстрациями Н. Э. Радлова).

К произведениям Булгакова внимание обратил В. В. Вересаев, который на протяжении жизни писателя проявлял свою интеллектуальную и писательскую заботу о нем. Существует неоспоримая связь между повестями Вересаева «Без дороги» (1895), «Записки врача» (1901) и «Записки юного врача» (1925–1926) Булгакова. Преемственность в отношении Вересаева выражается не только в названии «Записок…», но и в мотивах и темах, характерных для прозы Вересаева, которые развивает Булгаков: медицинские профессии, положение врачей в обществе, взаимодействие врача и пациента, тема неосвещенности народа — «тьмы египетской», а также публичные темы.

Творчество Булгакова 1920-х годов получило высокую оценку от Максима Горького, который отметил, что «Роковые яйца» написаны остроумно и ловко. Позднее он предсказал огромный успех пьесы «Бег» и сделал немало, чтобы спектакль был разрешен, но этому не суждено сбыться.

Литературная судьба Булгакова имела драматический характер. Самой значительной повестью этих лет стало «Собачье сердце», написанное в 1925 году, опубликованное только в 1968 в Германии и в СССР в 1987. Это произведение, как и дневник, было изъято во время обыска в 1926 году. Рукопись повести была возвращена писателю, а дневник позднее был найден в архивах КГБ. Сам Булгаков больше не вел дневников, начиная с 1933 года и до своей смерти, что стало делом его супруги Елены Сергеевны Булгаковой, которая соблюдала все меры предосторожности.

О повести «Дьяволиада» с некоторой иронией отозвался Евгений Замятин, заметив, что она сочетает фантастику с ежедневной действительностью, со стремительной сменой сцен, подобно кино. Он отметил, что «безумная» ценность этой работы Булгакова не велика, но при этом предполагал, что автор может ждать более серьезных произведений в будущем.

В. Ф. Переверзев выделял поэтику повестей Булгакова, проводя параллели с трудами Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Его герой Коротков был сопоставлен с сумасшедшим чиновником Достоевского, Голядкиным. Коротков, как и Голядкин, ведут свою рода от гоголевского Акакия Акакиевича. Эта современная действительность порождает смешные, комические черты, порой гротеск, которые можно увидеть в работе Булгакова.

Н. Осинский подчеркивал талант Булгакова, отмечая, что его проза характеризуется качеством, сравнимым с высококлассной дорожной литературой. Другой рецензент охарактеризовал повесть Булгакова как легкое «вагонное чтение», которое публика имела тенденцию называть «авантюрным». Несмотря на явную фантастичность и «авантюрность» сюжета, в повести можно заметить тонко уловленные черты быта.

Талант Булгакова также отметил А. К. Воронский, который, однако, столкнулся с критикой со стороны Российской ассоциации пролетарских писателей за свои положительные отзывы на «Роковые яйца» и «Белую гвардию».

1930-е гг.

С начала 1930-х годов пьесы Булгакова не ставились, а его книги не издавались. 28 марта 1930 года писатель обратился с письмом к правительству СССР, и 18 апреля с ним связался Сталин по телефону. Вскоре после разговора Булгаков был зачислен ассистентом режиссера в МХАТ. В 1932 году по указанию Сталина возобновили постановку «Дней Турбиных», и писателю была возвращена часть его жизни, на что он сам писал в своих записях.

Однако Булгакову так и не позволили выехать за границу, даже несмотря на его настоятельные просьбы. Двух своих младших братьев, оказавшихся в эмиграции во Франции, писатель больше не увидел.

В 1930-е годы, помимо работы над романом «Мастер и Маргарита», Булгаков создал ряд пьес, таких как «Последние дни» (о Пушкине), совместно с Вересаевым; «Кабала святош» (о Мольере) — и прозу, включая «Театральный роман» (или «Записки покойника», незаконченный, 1936–1937, опубликованный в 1965) и роман «Жизнь господина де Мольера». Однако ни одно из этих произведений не было опубликовано при жизни Булгакова, а пьесы не были представлены зрителям. Инсценировка «Мертвых душ» также не состоялась. Роман о Мольере был отклонен на уровне внутреннего рецензирования, так как в нем затрагивалась чувствительная тема взаимодействия художника и власти.

Основной труд Булгакова, роман «Мастер и Маргарита», который он писал с 1928 по 1940 год и который был опубликован в 1966–1967 годах, осветил вечную проблему добра и зла. В этом произведении писатель по-новому интерпретирует известный эпиграф из «Фауста» Гёте и исследует два временных пласта: Москву 1920–1930-х годов и древний Иерусалим, описывая евангельские события. Сатирическое изображение современности здесь чередуется с главами, посвященными Иерусалиму, которые были написаны Мастером, героем книги.

Произведения Булгакова 1920-х годов можно разделить на две основные линии: современность, основная тема которой представлена в сатирических произведениях, и недавняя история, раскрытая в его романах и связанных с ними рассказах. В «Мастере и Маргарите» пересекаются многие мотивы и приемы, ставшие характерными для его творчества. Этот многосоставный роман включает в себя как сатирическое изображение Москвы и писательских нравов, так и размышления о судьбе художника как носителя открывшейся ему высшей правды.

Забавно, что в романе «Мастер и Маргарита» повествование о Понтии Пилате, написанное Мастером, имеет эпический, почти безличный характер, где автор не столько выражает свои мысли, сколько передает то, что в его искусстве чудесным образом открывается.

Булгаков, как прозаик, тяготеет к таким формам повествования, где возможно присутствие авторского голоса. В «Белой гвардии», например, авторичный голос становится более выразительным, что проявляется как в «несобственно-авторском» повествовании, так и в прямых оценках действий персонажей. Рассказ в «Театральном романе» ведется от первого лица, и автор напоминает о себе в «Жизни господина де Мольера», создавая своего рода предшественника правдивого повествователя, который впоследствии находит отражение в «Мастере и Маргарите».

Литературная деятельность

В 1921 году Михаил Булгаков переехал в столицу, где активно сотрудничал с различными журналами и газетами. В том же году его сатирическая повесть «Похождения Чичикова» была опубликована в берлинском просоветском издании «Накануне». В 1923 году он стал одним из членов Союза писателей, а уже в 1924 году создал социальную драму «Дьяволиада».

С 1924 по 1928 год были опубликованы такие произведения, как «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Багровый остров» и «Бег». Особую известность получила драма «Дни Турбиных», которая пользовалась большим успехом у зрителей и понравилась Сталину, который неоднократно посещал её показы. В результате этого Булгаков начал сотрудничать с театром МХАТ и работать над своим самым значительным творением — «Мастером и Маргаритой», на которое он потратил 12 лет, что составило почти всю оставшуюся часть его жизни.

Литературное творчество Булгакова подвергалось жесткой критике, особенно за его негативное изображение Русской революции. Это привело к запрету его спектаклей и публикаций, включая откровенно антисоветскую повесть «Собачье сердце». Состоявшись в отчаянии, он написал письмо Сталину, где выразил свою убежденность в необходимости свободы печати и настоятельно просил разрешение выехать за границу или заработать на жизнь литературным трудом.

После этого, при содействии Сталина, писателя приняли в МХАТ на должность ассистента режиссера, где он поставил произведения Гоголя и Диккенса, исполнив роль судьи в «Пиквикском клубе». Пока он продолжал работать над романом «Мастер и Маргарита», написал утопию «Адам и Ева», драмы «Последние дни» и «Александр Пушкин», а также комедию «Иван Васильевич», о которой позже был снят известный фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В 1936 году он представил зрителям «Кабалу святош», основанную на его пьесе о Мольере. Премьера была встречена с восторгом, но после разгромных рецензий в прессе спектакль был исключён из репертуара, а сам Булгаков был вынужден перейти на работу в Большой театр, где занялся написанием оперных либретто.

Личная жизнь Михаила Булгакова

Михаил Булгаков был настоящим ценителем женской красоты. Его первый брак состоялся, когда он был студентом второго курса, с юной Татьяной Лаппе — недавней гимназисткой. Мать Булгакова была против этого раннего брака и считала его легкомысленным. Однако этот брак оказался недолговечным из-за новых увлечений писателя.

Вторую жену, Любовь Белозерскую, Булгаков встретил в 1924 году на вечере в редакции газеты «Накануне». Она была экс-супругой журналиста Ильи Василевского, с которым она эмигрировала в Константинополь. Любовь была утонченной и модной, в прошлом балериной, выступавшей на парижских сценах.

Они поженились в 1925 году, но уже в 1929 году в их жизни возникли трудности. На масленицу писатель познакомился с Еленой Шиловской (девичья фамилия Нюрнберг, по первому мужу Нееловой), которая была женой высокопоставленного военачальника и матерью двоих детей. Елена сначала стала подругой Любови и любовницей Булгакова, а в 1932 году писатель развелся с Любовью и поженился на Елене. Она стала его последней любовью, музой, другом и литературным секретарем, сделав все возможное для публикации его произведений.

Интересен тот факт, что все три жены имели по три брака: с первой он был первым мужем, со второй — вторым, а с третьей — третьим. Это позволяет задуматься о том, какое место занимает мистика не только в творчестве Булгакова, но и в его личной жизни.

У Булгакова не было собственных детей, но он усыновил сына Елены от предыдущего брака. В настоящее время потомки этого сына являются законными наследниками писателя.